Por Carlos Damião.

Isolamento social não é algo inédito em Santa Catarina. Além da gripe espanhola (1918-1919), que segurou muita gente em casa durante meses, outro fenômeno provocou longos períodos de quarentena, em especial nas comunidades de origem germânica. Depois que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial (1942), o governo de Getúlio Vargas decretou perseguição aos descendentes de alemães que viviam no Brasil, ao desencadear a Campanha de Nacionalização. O idioma alemão foi proibido, idem as festas, reuniões, clubes de atiradores, escolas e centros culturais germânicos existentes em território nacional. A polícia política comandada pelo cruel capitão Filinto Müller, que pertencia à escória do Exército, agia nas sombras e na claridade. A vigilância era implacável, alcançando inclusive as menores povoações (colônias), como São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos, Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Águas Mornas e Bom Retiro, para citar apenas algumas próximas a Florianópolis que depois se tornaram cidades. O medo da repressão isolou as famílias em suas casas. As pessoas sabiam que os agentes do Estado Novo poderiam chegar a qualquer momento, prendendo, torturando e matando os adversários do regime (alemães, comunistas e até os integralistas). A má fama do carrasco Filinto Müller, aqui representado pela polícia do interventor Nereu Ramos, chegava a todos os rincões. [Foto ilustrativa: Pixabay]

O isolamento involuntário, mas necessário à sobrevivência, durou mais de três anos e era quase absoluto: os descendentes ficavam restritos às suas casas e protegiam suas famílias; os que não falavam o português aprendiam o idioma na marra. Havia uma preocupação institucional em desconectar essas pessoas de sua cultura ancestral, todos os vínculos germânicos (livros, cartas, jornais, fotografias, diários, roupas típicas, objetos, joias) tinham que ser destruídos ou guardados em local seguro (enterrados) porque poderiam comprometer a segurança familiar.

As comunidades permaneceram no isolamento até o fim da guerra (1945), com reflexos posteriores, evidentemente. O contato com o mundo “brasileiro” se dava nas escolas, nos armazéns (vendas) e outros pontos de encontro multiculturais ou multiétnicos. Portanto, eram as crianças e os homens que tinham mais relação com o mundo exterior. As mães e as filhas normalmente ficavam em casa, cozinhando, costurando, fazendo crochê ou tricô, lavando roupas, cuidando da criação, da horta, dos pomares. As famílias se reuniam na hora do almoço e do café da tarde e do jantar. Rodas de chimarrão chamavam amigos e familiares, todos forçando o idioma português na hora de atualizar os assuntos. As notícias chegavam pelos aparelhos de rádio: as vozes graves dos locutores relatavam, quase sempre em tempo real, os principais fatos relativos à guerra e à política. Raramente apareciam jornais – quando chegavam, iam pelos ônibus ou pelo Correio. Nessas comunidades as folhas mais comuns eram O Estado (de Florianópolis) e o Correio do Povo (de Porto Alegre), mas eram entregues sempre com muitos dias ou semanas de atraso. Revistas chegavam apenas para os assinantes, em geral os mais abonados. Chegavam também as cartas, escritas em português rudimentar, com notícias dos parentes mais distantes, da Capital e arredores ou de internatos (colégios internos, como o Catarinense e o Coração de Jesus, em Florianópolis, e o Diocesano, em Lages) e conventos religiosos (nestes, viviam primos, filhos, sobrinhos e até netos).

Nem Florianópolis escapou da vigilância feroz da polícia política comandada pelo sanguinário Filinto Müller. Famílias de origem alemã, muitas delas dedicadas à indústria, comércio e navegação, também precisaram se recolher durante o período crítico (1942-1945). Um caso muito conhecido é o da família Hoepcke. Por causa da perseguição oficial aos alemães, o complexo empresarial fundado pelo alemão Carl Hoepcke em 1884 foi ‘nacionalizado’ em 1942, quando Aderbal Ramos da Silva, casado com Ruth Hoepcke, neta do patriarca, assumiu o controle dos negócios, permanecendo como presidente do grupo até 1985, ano de sua morte. Os Hoepcke e todos os seus parentes que moravam em Florianópolis seguiram o exemplo das famílias de comunidades menores – recolheram-se ao silêncio de suas casas, preservando a segurança pessoal e familiar.

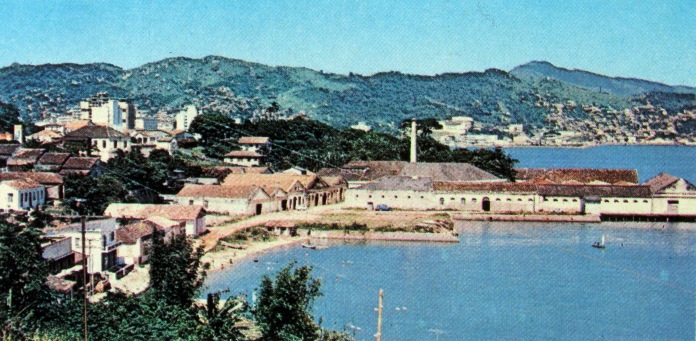

Porto de Florianópolis (Rita Maria), administrado pelo grupo Hoepcke e desativado em meados da década de 1960. Foto reproduzida de uma edição da Enciclopédia Delta-Larrousse, de 1974

Uma forma encontrada pelos empresários de origem alemã para burlar a vigilância e a repressão foi o recurso a empresários de outras origens (libanesa, luso-açoriana, grega, italiana), para que assumissem a importação de produtos para suas lojas, em geral localizadas nas ruas centrais, como Felipe Schmidt, Trajano, Deodoro, Conselheiro Mafra, Padre Roma e Francisco Tolentino e quase sempre administradas por terceiros (prepostos), com sobrenomes nacionais comuns (Souza, Silva, Martins, Carvalho).

O impacto da perseguição do Estado Novo, que causou o isolamento social de milhares de famílias de origem germânica, perdurou até as décadas de 1950 e 1960.

Reunião (década de 1930) de sócios do Schützenerein Zur Florianopólis (Sociedade de Atiradores do Tiro Alemão), que ficava na Rua José Veiga, atual Avenida Mauro Ramos, onde hoje está o templo de uma igreja evangélica neopentecostal. Registro do arquivo do Instituto Carl Hoepcke

Grande parte da estrutura social e cultural que existia foi desarticulada ao longo do tempo: na Capital, o Clube dos Atiradores (Tiro Alemão) e a Escola Alemã desapareceram. Da comunidade alemã original de Florianópolis restam a Igreja Luterana (Rua Nereu Ramos) e a Livraria Alemã (ao lado igreja), além do Cemitério Alemão, que é preservado no interior do Cemitério São Francisco de Assis, no Itacorubi.

Igreja Evangélica Alemã (Luterana), inaugurada em 1913, um dos poucos símbolos físicos da comunidade germânica da Capital que resistiram à perseguição do Estado Novo. Foto do blog, de 2017

Leitura recomendada

O livro mais importante sobre esse período de isolamento das comunidades germânicas no Estado é “Memórias de uma (outra) guerra: cotidiano e medo durante a segunda guerra em Santa Catarina”, da historiadora e professora Marlene de Fáveri, que reproduz sua tese de doutoramento em História (UFSC), publicado em 2002 e disponível neste link (formato PDF). Vá até o fim da ficha catalográfica e clique em “abrir/visualizar” para ler o conteúdo na íntegra.